暴政靠「緊急狀態」登台

•—• 楊法官的判詞強調阻嚇的需要。

他想用重刑來阻嚇的是什麼?

是類似那發生了的事,還是那沒有發生的,但他說可能發生的,更嚴重的事?

其實那發生了的事根本不能稱為暴力,僅僅可以說是「到了暴力的邊緣」。

•—• 楊官說:「示威者眾多,有暴動的危險。」

那末他要阻嚇的是人數眾多的示威。人數眾多的示威就該用重刑來阻嚇了嗎?人數眾多的示威就成了非法的嗎?眾多人參與示威不更表示眾多人同意示威者的訴求嗎?

•—• 楊官說:『眾多青年參與示威是受了某些“有識之士“的煽動』。那末他要阻嚇的就是他們所吹起的「那鼓(股)歪風」。

暫不談他吹起了這股「未審先判」的「司法歪風」,我們且問:「佔中三子」(對不起,按新華社指示我該說佔中三醜)究竟發起了一個怎樣的運動!

他們發起的是一個很理性的運動:經眾多人討論、投票、提出三個普選方案,再經「公投」選出一個大眾認同的普選方案,用這方案和政府談判(談判中準備接受政府提出的方案,只要符合國際標準),只在談判不成功時才進行「佔中」的「公民抗命」行動。

三子計劃的「佔中」不是所發生的「佔鐘」。

「佔中」是佔中環的金融地區。參加者該是成年人,尤其是專業人士(三子絕不鼓勵青年們參加)。

「佔中」的目的是引起大眾的注意:「為什麼一群素來守法的善良公民集體出來犯法?」訊息是:「香港有個大問題:回歸20年了,基本法應承的普選還見不到影子(祇可說祇見到假普選的影子 )。」

三子絕不想大眾受過份的騷擾(其實他們事先張揚,那些受影響的機構也都已做好應變措施),如果靜坐三、五天後警方不採取行動,「佔中」者會自動散退而去警署自首。

更重要的是三子從頭到尾強調要「以和平及愛心」去「佔中」。

是否發起一個這麼理性的運動的人該受重刑懲罰,我們且看在即將上法庭的案件中,法官如何裁判。

•—• 但發生了的是「佔鐘」!(還伸延到旺角)七十多天嚴重地阻礙了本港社會的正常運作,影響了市民的正常生活!這是不幸的。但究竟是誰的責任?

我已解釋這不是「佔中三子」的責任。

從學生重奪公民廣場開始已不是「佔中三子」領導運動。學生們走在前面了。關心學生的市民出來了。該說是一個全民的行動。但沒有領導,沒有策略,亂了。政府以為可以乘機打擊,把事情擴大了,簡直向我們宣戰,把香港推入一個極危險的處境。

•—• 政府從沒有幫助香港市民去爭取基本法承諾的普選(當然該是真普選)。在給中央的報告中沒有從實提出,更不要說重視,八十多萬人以「公投」作出的訴求。在中央的白皮書,人大常委的八三一決定面前政府又投降了。

「重奪公民廣場」根本祇是熱血的青年的一個象徵式的行動。政府小題大做,拘留學生代表逾40小時,引起了公眾的擔憂和忿怒。然後愚蠢地用強橫的手段,放催淚彈,以為可以鎮壓這忿怒的群中,火上加油,又置前線警員於人身危險中。要不是市民和前線警員的克制,那天晚上金鐘恐怕已成了另一天安門,流了我們無數兄弟的血!

•—• 我剛才說:「政府愚蠢地用了強橫手段」,恐怕我天真了。有歷史書上記錄: 1933年2月27日德國國會大廈大火。希特拉手舞足蹈說:「真好啊!我可以開始了!」他宣告國家已進入「緊急狀態」。在五年的「緊急狀態」中,他隨心所欲,消滅了所有敢反對他的人。

現在我們看到的是:根本不成氣候的「港獨運動」被上線上網,為了小兒科的暴力有人被判入獄,為了輕浮的宣誓數萬市民選出的議員被DQ。

上訴庭法官說:初審法官錯了。以後類似「大罪」都該用重刑懲罰(香港已進入「緊急狀態」?)。我不免聯想到:那個九月廿七日晚上,難道有人希望有人流血?!希望那就可以讓解放軍來幫他坐上暴君的寶座?!

這是陰謀論嗎?

太陽,月亮,請讚美上主

九月四日晚

昨天上了郵輪(弟弟請我遊一週,從溫哥華到阿拉斯加來回)。今天早晨大霧,看不到日出。剛才在船上意式餐館用了晚餐,正看到日落美得很。轉頭一看,圓圓的月亮又正上升,還是黃金色的。

我根本不可能去回味剛才享用的美食美酒。我跑到最高的甲板上,又看看那還是血紅的西邊天,又看看那慢慢上升的月亮,心中唸:「太陽,月亮,請讚美上主!天下萬民,請讚美上主!」

我想起下次月滿時,正是我回港和囚友們分享月餅的日子。我不捨得回房睡覺,在甲板上又唸了一串玫瑰經,為我在獄中的老朋友,也為那些在維護東北村民權利時觸犯了權貴的,及為了「雨傘運動」而入獄的兄弟姊妹。下月見面!

香港「前前主教」

已自首而未被捕的陳日君老居民

原則與事實

8月28日晚,到達溫哥華,香港有朋友傳給我「香港大律師公會和香港律師會(對近日事件的)聯合回應」,南華早報Cliff Buddle的長篇文章及李國能法官接受南華早報的訪問。

讓我從李法官的發言講起吧!他「指斷言上訴庭針對示威者的判決有政治動機完全沒有根據」又「強調有關指控會影响公眾對司法獨立的信心,不負責任」,他也說「沒有證據顯示事件有政治干預,認為提出有關說法是荒誕的。」

南華早報訪問李法官大概是因為我把李法官「擺上了枱」,我實不該,在此道歉。

不過我怕李法官真的動了肝火,說社會上很多人的想法是「荒誕」,恐怕有失大法官慎言的常態了。

他說「完全沒有證據顯示上訴庭的判決有政治動機」。不錯,動機是看不見的,證據該是事實。但他說「完全沒有證據」不如說他「看不見」什麼證據,也就是說他「看不見」那些批評上訴庭的人所指出的許多事實。

當然對司法獨立失去信心是嚴重的事,法治是經濟公平的保證。但破壞這信心的,不是那些「說」司法不公正的言論,而是不公道判案的「事實」。

香港大律師公會和香港律師會的聯合回應強調法庭「按適當的程序」判案的,但那絕不保證判決的公道。「恕我用法律界的術語,拉丁話」Summum jus, Summa injuria:「按最標準的法律程序可以犯最大的不公」。

「聯合回應」引用「兩會」過往的發言說「本會極有信心,香港所有法官有能力……維護法制,主持正義……」……今天這「信心」不已是一廂情願吧?

「香港社會一直尊重法治和獨立……國際社會都對這些原則推崇備至……對這些原則的高度尊重……是建基於長遠的司法歷史,努力建立的傳統……這些原則都不該及不應妥協,被削弱或牽連到政治爭議中。」……可惜,就是這寶貴的傳統回歸後被被侵蝕了。

我們爭論的不是關於原則是關於事實。

Cliff Buddle就是我上次博文裡提到的寫法律專欄的記者,他在前兩天的文章裡又扮了中立的角色「各四十大板」。不過至少列出了不少事實。

讓我們列出一些證實「法治淪落」的事實:習近平的三權合作論,張德江訪港時的言論。陳佐洱、張曉明對本港法庭的「指手劃腳」。人大常委多次以釋法修改基本法。政府用法律來應付根本不成氣候的「港獨」。律政司的窮追猛打。

就因為法治動搖,不祇一次法律界人士穿上黑衣出來「靜立」。

法庭的任務不是抽像地重溫法律的條文,而是按法律的真意義評判具體的事、人。

判官似乎連「公民抗命」是什麼也不知道,把學生的行動看成一件平常的刑事案。

爬入公民廣場其實是什麼事?是極其溫和的象徵性行動,政府小題大做了才引發大規模的示威。楊法官解「奪取人民廣場」的「奪」字已有「暴力」意味,不是可笑嗎?其實全篇判詞(尤其中文稿)有人說根本不合格。

Cliff Buddle在他文章的末段竟說 “Concerns about the independence of the judiciary are likely to linger, until the next sensitive court decision to go against the government”.

大概還有一段時期人們對司法的獨立會關注(懷疑?),直至在下一件敏感的案件法庭的判決反對政府。

讓我們都為這法庭的回頭祈求天主!

我再說:「香港沉淪了」!

「香港的法治被破壞了」!

歷史上最殘酷的暴政都是這樣開始而成功的。

「不公義的法官」這詞似乎也常掛在耶穌口邊。(路18:1-8)

左手毒打爭取人權者,右手派的糖也是有毒的,不要上他們的當,以所謂民生來鎮壓民權是「養豬政策」。

想起三件事值得供大家知道:

A. 多年前,在人大常委第一次釋法後,《南華早報》專評法律事項的一位記者在他的專欄寫了一篇文章,讚本港法庭回歸後仍能捍衛司法獨立。

本人不以為然,在同份報紙上駁斥了他(見《南華早報》2002年6月25日)。我說最高法庭在那第一次釋法後就已向中央投降了。那釋法根本不是釋法,是修改了法律。程序上也違反了基本法。基本法祇同意法官在判案時有疑問,才可請示中央,那次的釋法卻是政府輸了官司而向中央要求釋法。我說最高法院的法官那時該全體辭職。

事後我在公共場面遇到李國能大法官,他對我非常友善,我欣賞他胸懷大方(不介意我公開批評了他)。事後從「維基解密」(WikiLeak)知道原來最高法官們曾考慮過全體請辭,後來為「顧全大局」才放棄那想法。司法的沉淪早已開始了。

B. 司法沉淪的另一個例子就是天主教教區對所謂「校本條例」的訴訟。高等法院和終審法院的判詞都荒謬之至。高等法院的判詞是「原審庭錯了,但你們也不得直」,也就是提出了新的理據為政府辯護,開始一樁新的官司。

還好我們還能上訴終審法院,應付這新的官司。想不到終審法院的判詞又是「高等法院錯了,但你們也不得直」,又提出了新的理據為政府辯護,開始一樁新的官司,但我們已沒有機會再應付這新的官司了。

我沒有機會問李法官,他是否為了避免處理「校本條例」而提早退休。

包致金法官慣常是不怕政府而維護公道的,他也坐在終審法官中,他祇對我們說:「不要堅持了,向前看吧!」由李柱銘大律師穿針引綫我請包法官吃飯,他知道我的目的是「審問他」,他很聰明地在我陳詞前他就說 “I plead guilty.” 我不得不還是請了他吃那頓飯,但我堅持:他的認罪不是笑話。

C. 曾有一位朋友給我看過他有一張名單列出了多位「為政府打贏官司而陞了法官的律師」,多位「判政府贏了官司而陞級的法官」,我竟不記得他是誰,請他看了我這博文後聯絡我。那名單值得給大家看看,難道都是巧合嗎?

我們在救恩史洪流中的定位

今天的讀經教我們明白天主救恩的歷史性。原祖犯罪之後天主就逐步漸進的展開了祂救恩的歷史:諾厄、亞巴郎、依撒格、雅各伯、梅瑟、達味、歷代的先知、聖母瑪利亞。

今天的福音裡耶穌說:「我被派遣,是為了以色列家迷失的羊」。祂這樣說當然不祇是為試探那外教婦人的信德,祂那時傳道的對象還正是以色列人民。是那婦女的信德「逼」祂在她女兒身上提前了救恩的奇跡,正如聖母瑪利亞在加納婚宴上對那兩位新人的關懷「逼」耶穌行了第一個奇跡。

天主的計劃是藉若翰的開路,耶穌召叫宗徒,在他們身上建立新約的教會,派遣他們把祂在十字架上完成的救恩傳到世界每個角落。

可惜的是以色列子民,尤其是以色列的領導,沒有認出耶穌就是天主歷代預許的默西亞。保祿(掃祿)也曾追殺耶穌的門徒,但耶穌奪取了他。保祿知道他的任務還是首先向他的同胞宣講耶穌,他們不聽,他就向外教人宣講。在上主日及今日的羅馬人書中我們感受到以色列拒絕福音為保祿是多麼痛苦的事,但他沒有絕望,天主沒有收回祂的許諾。耶穌的救恩是為普世的。依撒意亞先知的預言很响亮:「我的殿宇,將稱為萬民的祈禱之所。」(他還說:「從異邦人中我也要選拔出司祭」)。

今天讓我們在這救恩史的洪流中為我們自己定位。

我這次來美、加想和我的老朋友分享的就是這兩個題目:「我們國內的教會正處危機」、「香港已沉淪了」。

(一) 國內教會

我身在香港,但我的心在國內。「解放」將70年,國內教會的兄弟姊妹還是在水深火熱的教難中。共產黨絕對沒有改變他們全面控制教會的企圖。他們威迫利誘要我們的教友脫離教會的懷抱,「獨立自辦」也就是讓無神的政府辦教。可惜的是榮休教宗本篤的努力給某些人破壞了。教宗方濟各愛心爆棚,但他認識的是那些為了維護窮人權利而被軍事政府追殺的共產黨員,他沒有機會近距離認識那些剝削人民自由的共產政權。可悲的是他身邊的那班人,他們應該知道實情,但不知為了什麼目的,鼓勵他採取「討好強權」而「鼓勵教會妥協」的政策,地上地下教會都越來越弱了。本人和韓大輝總主教也被教廷全面排擠了。

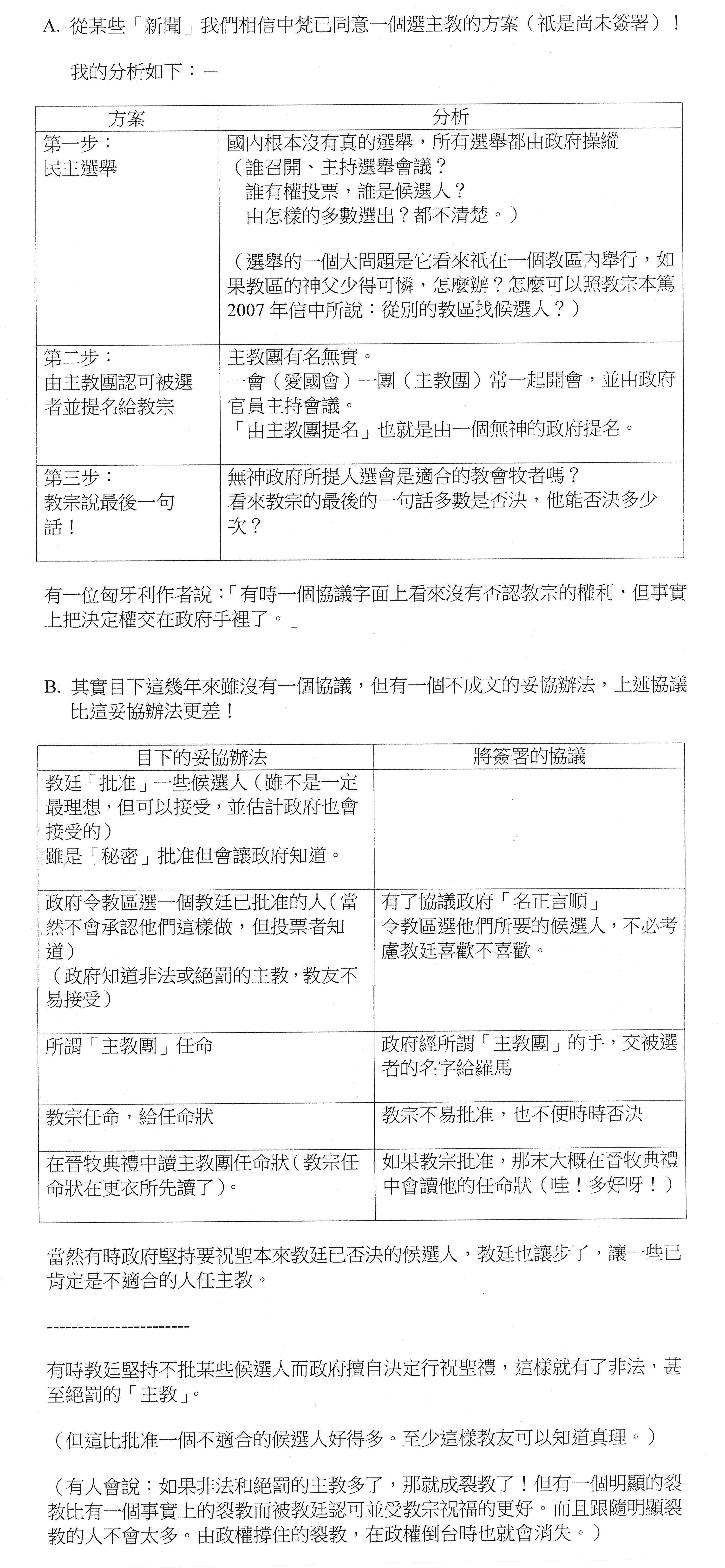

照我知道一個表面上保留教宗權利而實質上把這權利雙手捧給無神政府的協議已寫成而未簽署:任命主教的程序將是:(1) 民主選舉(國內有民主選舉嗎?)(2) 主教團批准(主教團有名無實,全由政府操縱!)(3) 教宗說最後一句話(什麼話?橡皮圖章地批准?無窮盡地否決?)

為什麼這協議還未簽署?北京還有別的要求,教廷不答應他們就不收貨。他們要教宗方濟各承認7位現在非法甚至被絕罰的主教成為合法主教。看來教宗也止步了,今年五月廿二日他對教友們說:「請大家為我求聖母,讓我知道怎樣才真能幫助中國的教會。」

讓我們加緊祈禱,使教宗方濟各如耶穌囑咐伯多祿所說的「鞏固你的兄弟」,如榮休教宗本篤多次說的:「就算要面對眼前的全面失敗,也要在信德上堅持到底。」

(二) 香港社會

我們中很多來自香港,我也在香港享受了多年的自由。香港回歸祖國權下20年了,「一國兩制」已幾乎完全走樣了,大家知道首先是我們教會維護辦學權利的努力失敗了。

「佔中運動」結果成了「雨傘運動」,雖場面轟動了全世界,但還是無效收場。青年學生們一股熱情勇氣但犯了錯誤。我是幾乎唯一能站出來講了真話的。

政府肯定以為自己贏了,不單沒有設法彌補他們的大錯,還變本加厲,律政司施壓,叫法官判了甚或改判了三位又十三示威者入獄重刑、取消六位民選立法會議員的資格、三位學生領袖也因一個象徵性的示威行動改判入獄。

面對這樣的暴政,司法的被奴化,不但是我們香港人,所有中國人,全世界維護正義的人都該站出來,站在弱勢的勇士身邊向強權者說「不」。

在一個為劉曉波的祈禱會中我說了他是一位先知,結果他成了一位殉道者。我們也支持為正義而正在受迫害的兄弟姊妹,尤其是年輕的英雄,感謝他們,為他們祈禱。天主一定站在正義的人身邊。希望行兇作惡的人也有悔改的一天。

讓我們把這一切意向呈在歷史的主宰台前。

註:常年期第二十主日(2017)講道